大皖新闻讯 “汉寝唐陵何处是,再过些些也不妨。”三百多年前,枞阳县义津镇先让村的乡贤吴廷枚“让十丈”的故事,与桐城张英“一纸书来只为墙,让他三尺又何妨? ”的“让三尺”一样,有异曲同工之处。如今,这些传统智慧被融入基层调解工作,让“礼让”从家风升华为现代治理良方。近日,大皖新闻记者来到先让村,采访这里的礼让精神是如何融入基层治理。

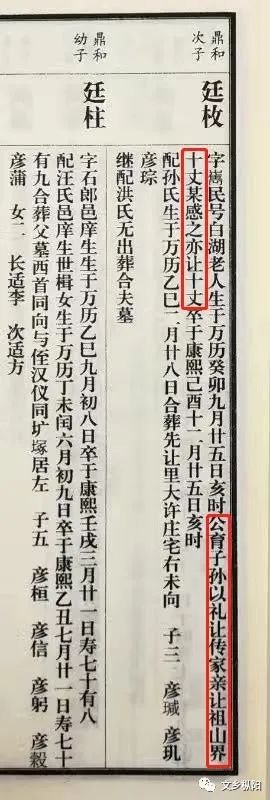

《高甸吴氏宗谱》记载了“让十丈”。

据村民提供的《高甸吴氏宗谱》记载,明末清初,私塾先生吴廷枚以“汉寝唐陵何处是,再过些些也不妨”诗句劝导族人退让十丈,邻族感动亦退十丈,二十丈空地成“先让礼让”精神地标。“让十丈”较桐城“六尺巷”早数十年,体现中华“情理法”融合的治理智慧。当地文史专家考证,吴廷枚逝于康熙八年(1669),早于张英拜相(1699),印证这一传承时序。

先让村的先让礼让牌坊

“我先让,你礼让,互让十丈美名扬。”枞阳县政协文史研究员吴社教表示,三百多年来,先让村的礼让精神不仅未被历史长河湮没,更在新时代焕发出蓬勃生机,成为基层治理的智慧源泉。

2022年底,枞阳县义津镇先让村20户村民主动拆除围墙、菜园、猪圈等,让地修建宽5米新路,解决“行路难”问题。村民张国林坦言:“虽有小损,却为子孙让出大路。”

如今,“先让礼让”从家训升华为治理良方。2023年8月,枞阳县便推出20项具体举措,构建“源头治理、全民参与”模式,建成245个“先让礼让工作室”,创新“说、听、记、察、劝、让、和、访”八步工作法,实现“矛盾不上交、信访不上行”目标,构建了以“先让礼让、互谦互让、明辨事理、以和为贵”为内涵,以“源头治理、全民参与、和谐共享”为体系的新型基层治理模式。

先让村的先让礼让工作室

先让村党支部委员吴亮指出:“过去争地边,现在论广场舞音量,矛盾虽变,化解之理未变。”枞阳县委史志研究室主任方千则认为,从“让十丈”到“六尺巷”,礼让精神已成传统与现代的文化纽带。

安徽大学新闻传播学院党委委员、副院长章玉政教授评价,“先让礼让”体现“以情暖人、以理服人、以法导人”的独特智慧,为基层治理注入创新动力。

大皖新闻记者 张思平 蒋六乔 摄影报道

编辑 许大鹏

卓信宝-卓信宝官网-网上在线配资炒股公司-配资门户公司官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票实盘配资平台游客们都能遵守工作人员的指引

- 下一篇:没有了